K콘텐츠인가 아닌가,

불붙은 논쟁

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 ‘케데헌’)가 ‘오징어 게임’마저 제쳤다.

넷플릭스는 누적 시청 수를 집계하는데, 기존에는 ‘오징어 게임’ 시즌1이 2억6520만회로 전

세계 1위였다. 하지만 9월 초 ‘케데헌’이 이를 넘어서면서 영화와 시리즈를 통틀어

넷플릭스에서 가장 많이 시청한 작품에 등극한 것이다. 이를 두고 “K콘텐츠가 K콘텐츠를

넘어섰다. K콘텐츠끼리 정상 다툼을 할 정도로 K컬처의 위상이 높아졌다”라고 평가하는

이들이 많다. 하지만 한편에선 서운해하는 분위기도 있다. 한국에서 직접 기획하고 제작한

순도 높은 K콘텐츠인 ‘오징어 게임’을 미국에서 제작한 ‘케데헌’이 넘어선 모양새이기

때문이다.

이는 ‘케데헌’을 K콘텐츠로 볼 수 있느냐 하는 최근의 논쟁에 다시금 불을 지폈다.

‘케데헌’이 세계적인 신드롬을 일으키자, 문화·콘텐츠산업에 한두 발쯤 걸친 사람은 물론

일반인도 신문 칼럼부터 SNS, 술자리 수다까지 다양한 형태로 이와 관련한 저마다의 의견을

쏟아냈다.

“‘케데헌’은 K콘텐츠가 아니라 한국 문화를 차용한 전형적인 미국 할리우드 콘텐츠다.”

“‘케데헌’이 아무리 잘된다 한들 이익은 다 저들 몫이다”

“K팝 종주국인 한국에서 이런 걸 왜 진작 기획하고 만들지 못했나”

“한국에선 ‘케데헌’ 같은 콘텐츠를 절대 성공시킬 수 없다” 같은 말들이 나왔다. ‘케데헌’은

과연 어떤 구조를 띠고 있길래 이런 논쟁이 불거진 걸까?

소니픽처스애니메이션 홈페이지에 게시된 케데헌 관련 기사들 ©소니픽처스애니메이션

미국 자본과 한국 정서 —

모호한 경계의 작품 구조

‘케데헌’을 만든 소니 픽처스 애니메이션은 소니 픽처스 엔터테인먼트의 자회사다. 소니

픽처스 엔터테인먼트는 코카콜라가 1987년 설립한 컬럼비아 픽처스 엔터테인먼트를 1989년

일본 글로벌 기업 소니가 인수해 1991년 이름을 바꾼 미국 회사다. 소니 픽처스

애니메이션은 ‘하늘에서 음식이 내린다면’, ‘몬스터 호텔’, ‘스파이더맨: 뉴 유니버스’ 같은

히트작을 냈다. 미국적인 것을 보편적인 세계인의 눈높이에 맞춘 할리우드 스타일이다.

그곳에서 K팝 소재 애니메이션을 만들었다. 감독은 한국계 캐나다인 매기 강과 미국인

크리스 아펠한스. 그러니까 ‘케데헌’은 형식적으로 따지면 K콘텐츠가 아니다. 게다가 미국

회사 넷플릭스가 제작에 투자하고 배급을 맡았다.

그런데 좀 더 파고들면 그리 단순하지 않다. 빅뱅, 투애니원, 블랙핑크 등의 히트곡을

배출한 프로듀서 테디 사단이 주도해 만든 영화 속 노래들은 K팝 그 자체다. SM엔터테인먼트

연습생 출신의 한국계 미국인 이재는 작곡과 가창 모두에 참여했다. 주인공 걸그룹 헌트릭스

멤버들은 김밥, 순대, 라면을 폭풍 흡입하고, 보이그룹 사자 보이즈는 갓과 도포 차림으로

춤추고 노래한다. 배경으로 등장하는 남산 N서울타워, 북촌 한옥마을, 낙산공원 성곽길,

한강 등도 놀랄 만큼 사실적이다. 단순히 이국적이고 이채로운 요소로 활용했다고 하기엔

너무나 정교하고, 한국에 대한 진심 어린 애정마저 엿보인다.

이쯤 되면 ‘케데헌’이 K콘텐츠인지 아닌지 칼로 무 자르듯 딱 잘라 말하기가 더욱

어려워진다. 그럼 좀 더 근본적으로 들어가 보자. ‘케데헌’의 원천인 K팝은 뭔가. KOREA의

K를 팝에 붙인 건 분명한데, 우리 가요의 발라드나 트로트까지 K팝이라고 하진 않지 않나.

기획사가 발굴하고 훈련시킨 아이돌 그룹이 칼군무와 함께 빠른 비트의 댄스 음악을 선보일

때 우리는 보통 K팝이라 부른다. 과거엔 K팝을 모두 한국인들이 만들고 한국인들이 불렀다.

그런데 언젠가부터 외국인 작곡가가 참여하는 사례가 부쩍 늘었다. 한국인과 외국인 멤버가

섞인 다국적 그룹을 넘어 100% 외국인 멤버들로만 구성된 그룹도 나왔다. 그런데도 우리는

이를 K팝이라 부른다. K팝의 K는 이제 KOREA의 K가 아니라 하나의 장르이자 트렌드를

상징하는지도 모른다.

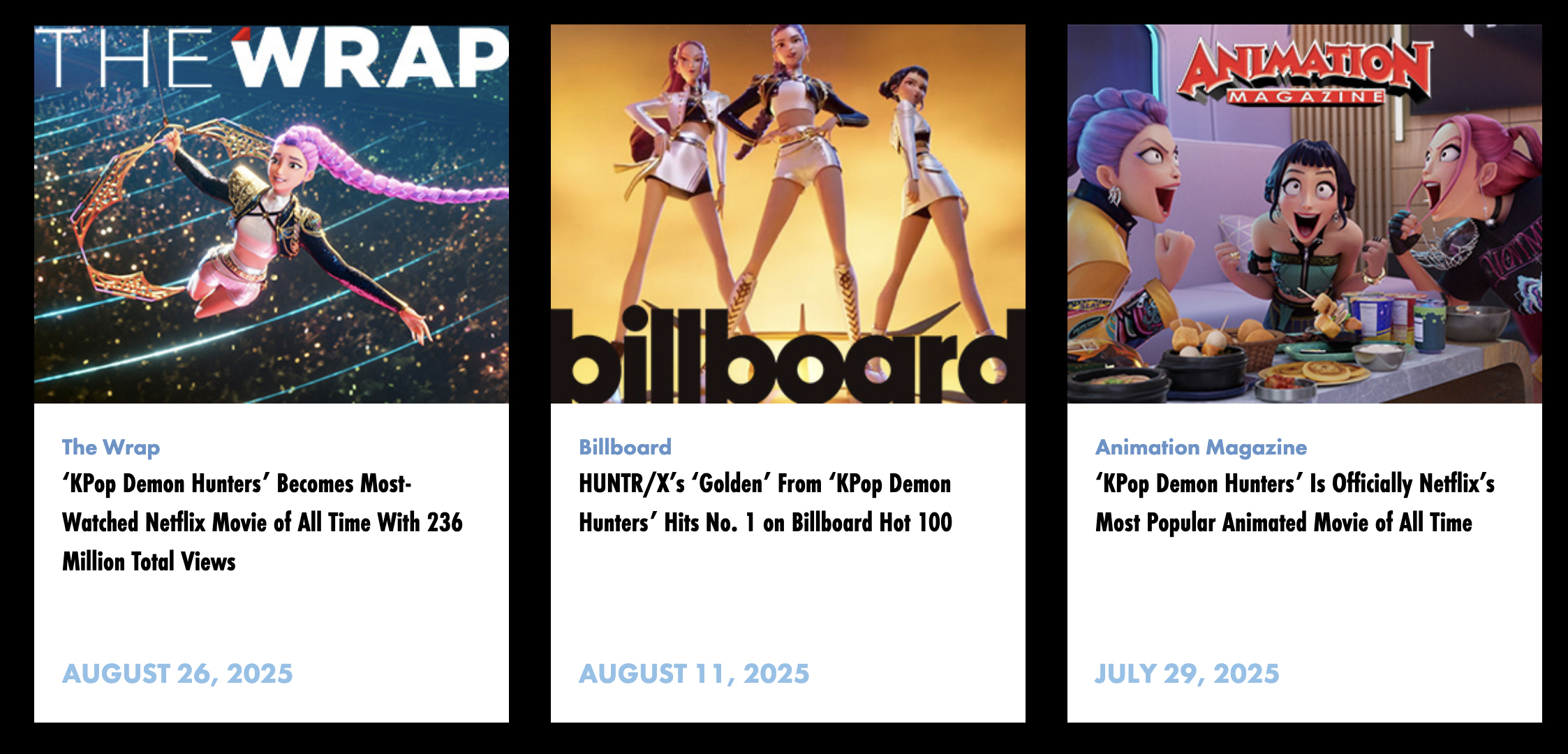

케이팝 데몬 헌터스에 나온 서울의 모습. 시계방향으로 명동, 남산타워, 경복궁, 낙산공원

©넷플릭스

K컬처 확장의 본질은

유연성

사실 K팝의 특성은 국적에 있지 않다. 어느 나라 것이냐를 따지지 않고 좋은 것은 얼마든지

받아들여 섞는다는 유연한 태도가 K팝의 성공을 가져왔다고 나는 생각한다. 비트 중심의

서구 음악 스타일에 멜로디 중심의 우리 가요 요소를 섞고, 한국적 환경에서나 가능한

맹훈련에 기반한 독창적 칼군무를 결합하고, 남자들도 곱고 진한 화장을 하고 원색과

파스텔톤의 화사한 뮤직비디오를 만들어, 여기에 열광하는 강력한 팬덤을 이끌어낸 것이

K팝의 성공 공식이다. 성공을 위해서라면 외국의 문화적 요소와 자원들도 얼마든지 활용하고

결합했다. 이런 K팝의 특성에 견줘보면, ‘케데헌’도 유사한 점이 많다. 미국 자본과 제작

노하우를 기반으로 하면서 K팝과 한국 전통문화 요소를 적극 가져다가 결합했다. K팝과

‘케데헌’은 만든 사람의 국적을 떠나 태생적으로 닮아있다고 나는 생각한다.

어쩌면 ‘케데헌’이 K콘텐츠인지 아닌지는 중요한 문제가 아닐 수 있다. 중요한 건

‘케데헌’을 계기로 K팝에 관심 없던 이들도 K팝을 찾아 듣고, 김밥과 한국 라면, 한강과

남산, 국립중앙박물관의 까치호랑이 굿즈를 찾아 한국으로 몰려든다는 사실이다. 이제는

우리가 뭘 할 수 있느냐가 중요하다. 우리 힘으로 ‘제2의 케데헌’을 만드는 게 능사는

아니다. 쉽지도 않다. ‘케데헌’의 어마어마한 성공은 글로벌 자본과 제작 노하우, 플랫폼이

결합했기에 가능했다. 우리도 필요하면 이들과 주고받고 협업하며 파이를 키워야 한다. 틀에

갇히지 않고 유연하게 외부의 것을 받아들이고 활용하는 것, 그것이 K팝의 성공 비결이요,

이 나라를 끌어온 K의 힘이 아니었던가. 우리는 분명 ‘케데헌’의 성공을, K컬처가 전 세계로

확장하고 영향력을 높이는 데 충분히 잘 활용할 수 있으리라 믿는다. 그것이 바로 K의

저력이다.